Vorträge/Workshops/Projekte

Verleihung des P-Seminar-Preises 2025 im MB-Bezirk Oberbayern Ost an das Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching in einer Kooperation mit der LMU

2025 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gestaltete ein P-Seminar Geschichte des Lise-Meitner-Gymnasiums Unterhaching unter anderem in Kooperation mit dem Universitätsarchiv sowie dem Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History der LMU eine Ausstellung zum Thema „Die LMU in der Nachkriegszeit“. Für diese wählten die Schüler*innen des P-Seminars sowie Lehramtsstudierende im Rahmen einer Übung Originaldokumente aus, versahen diese mit erklärenden Texten und brachten Ideen zur Gestaltung ein. Von Ende April bis Juli 2025 war die Ausstellung in der Ausleihhalle der Universitätsbibliothek zu sehen.

Für die ausgeprägte Projektarbeit, die vielseitige Berufsorientierung sowie die Einbindung externer Kooperationspartner erhielt das P-Seminar den Preis, welcher am 28.11.2025 am Lise-Meitner-Gymnasium verliehen wurde.

Die acht beteiligten Schüler*innen sind ebenso stolz auf den Erfolg wie Daniela Andre, Leiterin des P-Seminars und ehem. abgeordnete Lehrkraft in der Geschichtsdidaktik, sowie Dr. Susanne Wanninger, Leiterin des Universitätsarchivs.

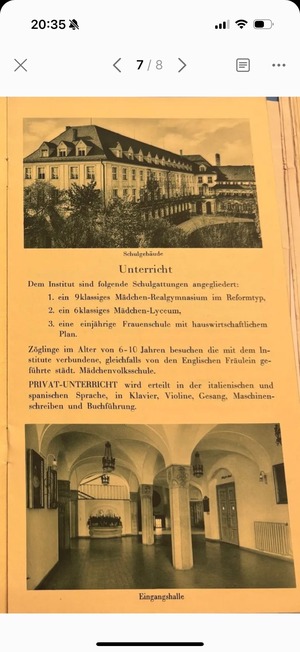

Projekttag zu den „Englischen Fräulein“am Maria-Ward-Gymnasium München-Nymphenburg

Im Rahmen einer Übung erprobten Studierende am 22. Juli 2025 ihre Lehr-Lernkonzepte am Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg mit den Schülerinnen einer 10. Klasse und sammelten so wertvolle Praxiserfahrungen in ihrem Studium.

Maria Ward begründeteden Orden der „Englischen Fräulein“, heute Congregatio Jesu, im Jahr 1627. Dieser ist untrennbar mit der Münchner Stadtgeschichte verbunden und zahlreiche Schulen tragen heute Maria Ward in ihrem Namen, was von ihrem für damalige Zeiten durchaus modernen Bildungskonzept für Mädchen zeugt.

In der Übung „Ein Teil Münchner Frauengeschichte –Entwicklung digitaler Lernmodule zu den ‚Englischen Fräulein‘“ befassten sich Lehramtsstudierende im Sommersemester 2025 unter Leitung von Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History, und Dr. Regina Baar-Cantoni vom Archiv der Congregatio Jesu nach einer Einführung zu verschiedenen didaktischen Themen mit ausgewählten Biographien von Ordensschwestern.

Sie recherchierten im Nymphenburger Archiv der Congregatio Jesu in den Originalquellen und entwickelten insgesamt vier Lernmodule, welche digitale Elemente ebenso wie Kopienvon Originalquellen integrierten:

Modul 1 -Maria Ward und die Bildung

Modul 2 -Mission in Indien

Modul 3 -Das Institut der Englischen Fräulein

Modul 4 -Theater bei Mary Ward

Ausstellung „Die LMU in der Nachkriegszeit“ in der Ausleihhalle der Universitätsbibliothek

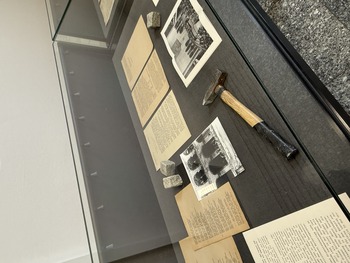

Archive gelten gemeinhin als staubige Orte mit meist unleserlichen, noch öfter unverständlichen Aktenbeständen aus der Vergangenheit. Davon ließen sich die acht Lehramtsstudierenden einer Übung sowie die acht Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Geschichte am Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching nicht abschrecken, als sie in enger Kooperation mit dem Universitätsarchiv eine Ausstellung mit Originaldokumenten für die zwölf Vitrinen in der Ausleihhalle der Universitätsbibliothek gestalteten.

Geleitet wurdedas Projekt von Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History und Dr. Susanne Wanninger, Leiterin des Universitätsarchivs. Nach einer Einführung zu grundlegendem Archivwissen sowie zum Umgang mit Archivaliendurften sich die Studierenden sowie Schüler*innen selbstständig durch den bisher teilweise unerschlossenen Bestand arbeiten und interessante Dokumente auswählen. Gleichzeitig machten sie sich Gedanken zur Konzeption der Ausstellung, zur Reihenfolge der Vitrinen sowie zu passenden illustrierenden Gegenständen, um die Vitrinen mit den meist textlastigen Ausstellungsstücken etwas anschaulicher zu gestalten.

Schnell wurde deutlich, dass sich am Beispiel der LMU viele Aspekte der Nachkriegszeit in München aufzeigen lassen: Die Zerstörung der Gebäude, der Mangel an Nahrungsmitteln und Wohnungen sowie der Wiederaufbau als Aufgabe der ganzen Stadtbevölkerung. Konkret mussten Studenten im Bautrupp Dienst tun, bevor sie überhaupt Lehrveranstaltungen besuchen konnten. Besonders war dagegen, dass die medizinische Fakultät einen Leichenmangel für die Präparationskurse verzeichnete. Darüber hinaus war das Schicksal jüdischer Studierender und Lehrender sowie der Umgang mit NS-Tätern nach 1945 Thema. Vom Ideenaustausch zwischen Studierenden und Schüler*innen profitierten beide Seiten gleichermaßen.

Am 30.04.2025, genau am 80. Jahrestag des Einmarschs der alliierten Truppen in München, wurde die Ausstellung „Die LMU in der Nachkriegszeit“, die bis 11.07.2025 in der Ausleihhalle der Universitätsbibliothek zu sehen war, eröffnet. Eine Einführung zum Thema „Schauplatz München -zwischen Freiheitsaktion und demokratischer Erneuerung“ wurde im Vortrag von Prof. Dr. Ferdinand Kramer, Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Landesgeschichte, gegeben, mit dem die Ausstellung eröffnet wurde.

RLFB: 80 Jahre Kriegsende –Zerstörung und Neubeginn

Anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes und in Zusammenhang mit der Ausstellung „Die LMU in der Nachkriegszeit“ fand am 15. Mai 2025 eine Regionale Lehrerfortbildung für Gymnasiallehrkräfte im Philologicum statt. Diese wurde von Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History, und Dr. Susanne Wanninger, Leiterin des Universitätsarchivs, geleitet.

Zunächst wurden in Vorträgen durch Prof. Johannes Großmann neuere Perspektiven auf die deutsche Besatzungszeitsowie durch Dr. Felix Jäschkeauf die Münchner Osteuropaforschung vorgestellt. Bernhard Schneider informierte aus Sicht des Kulturreferates der Landeshauptstadt München über die vielfältigen erinnerungskulturellen Aktivitäten im Stadtraum.

Auf lokalhistorischer Ebene wurde beispielhaft der Neubeginn anhand des Münchner Fußballsund der Ludwig-Maximilians-Universität aufgezeigt, woran man exemplarisch den Neubeginn in München nachvollziehen konnte, da beides tief in die Stadtgeschichte hineinwirkte. Anhand ausgewählter Quellen zur Nachkriegszeit sowie der Präsentationvon schulischen Projektarbeiten wurden Möglichkeiten für das historische Lernen –auch in Kooperation mit Archiven –thematisiert. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein von P-Seminar-Schüler*innen des Lise-Meitner-Gymnasiums geführter Rundgang durch „ihre“ Ausstellung in der Universitätsbibliothek München.

Prof. Dr. Michele Barricelli

Lehrkräftefortbildung der Weiße Rose Stiftung 2024:

Historisches Lernen zwischen Archiv und KI

Am 08.10.2024 fand im Fakultätssaal der LMU die jährliche Fortbildung der Weiße Rose Stiftung statt. Nach einer Einführung durch die Vorsitzende Frau Dr. Hildegard Kronawitter brachten Dr. Susanne Wanninger, Leiterin des Universitätsarchivs, und Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft in der Geschichtsdidaktik, den anwesenden Lehrkräften die Vorzüge von Kooperationen von Schule und Archiv näher und welchen Wert diese für das historische Lernen haben können. Im nachmittäglichen Workshop wurde dies anhand von Archivalien zur Weißen Rose vertieft.

In gewisser Weise den Gegenpart mit Blick in die Zukunft bildete Constanze Jeitler vom Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte, die sich in ihrem Vortrag den Chancen und Risiken von KI im Geschichtsstudium widmete. Eine Zusammenführung dieser zunächst gegensätzlich anmutenden Themen gelang Dr. Regina Schuhbauer vom Zentrum für Erinnerungskultur in Regensburg in einem Workshop zu Online-Archiven.

Die Weiße Rose Fortbildungen werden durch des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unterstützt.

Dr. Susanne Wanninger (links) u. OStRin Daniela Andre

Lehrkräftefortbildung "Das Olympia-Attentat 1972 in München – Lernen mit dem digitalen Erinnerungsort"

Anlässlich des 50. Jahrestages der Olympischen Spiele 1972 in München wurde auf Initiative des Landkreises Fürstenfeldbruck ein digitaler Erinnerungsort entwickelt, welcher sowohl eine Website als auch eine AR-App umfasst.

Am 25.09.2024 fand im Museum Fürstenfeldbruck im Kloster Fürstenfeld eine Lehrkräftefortbildung statt, in der unsere abgeordnete Lehrkraft Daniela Andre sowie Dr. Heike Wolter von der Universität Regensburg ihre didaktischen Konzepte für den Einsatz des digitalen Erinnerungsorts im Unterricht präsentierten. Die digitalen Zugänge, welche die Olympischen Spiele, den zeithistorischen Kontext sowie das Attentat thematisieren, bieten die Möglichkeit zum selbstständigen Lernen für Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Schularten.

Der zweite Teil des Fortbildungstags fand am historischen Ort, dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, statt. Dort lag der Schwerpunkt auf der Erprobung der Augmented Reality-App, welche auch ortsunabhängig im Schulunterricht genutzt werden kann.

Die Veranstaltung wurde von der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen organisiert und in Kooperation mit dem Landratsamt Fürstenfeldbruck durchgeführt.

Die didaktischen Materialien finden Sie auch online:

https://www.erinnerungsort-fuerstenfeldbruck1972.de/bildungsarbeit

Dr. Heike Wolter u. OStRin Daniela Andre

Kooperationsprojekt mit der Realschule Tegernseer Tal in Gmund: Heinrich Himmler am Tegernsee - lokalgeschichtlicher Umgang mit der NS-Vergangenheit

Im Sommersemester 2024 entwickelten Lehramtsstudierende im Rahmen einer Übung unter Leitung von OStRin Daniela Andre und Dr. Moritz Pöllath Lernmodule zur NS-Zeit im Tegernseer Tal sowie zum Umgang mit der NS-Geschichte. Diese sind nun mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 9e an der Realschule Gmund erprobt wurden.

Entstanden ist das Kooperationsprojekt im Rahmen der Aufarbeitung der Ortsgeschichte des heutigen Hotels Blyb in Gmund. Dessen Gebäude, die Villa Lindenfycht, war in den Jahren 1934 bis 1945 im Besitz Heinrich Himmlers.

Im Projekt war aber nicht nur Himmler im thematischen Fokus, sondern allgemein die NS-Geschichte im Tegernseer Tal, das Kriegsende und vor allem der Umgang mit der Vergangenheit - auch über das Tal hinaus. Entstanden sind sechs Module, welche auf Basis verschiedener Quellen und Darstellungen, teilweise in digitaler Form, die Lernenden bei der Auseinandersetzung mit der komplexen Thematik unterstützen, aber auch Diskussionsanstöße liefern:

Modul 1: Heinrich Himmler – Biografie eines NS-Täters

Modul 2: Die Region Tegernsee in der NS-Zeit

Modul 3: Kriegsende und Besatzungszeit am Tegernsee

Modul 4: Umgang mit NS-Täterschaft in der Familie

Modul 5: Der Umgang mit der NS-Vergangenheit am Tegernsee

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten einen ganzen Vormittag lang konzentriert und interessiert an den interaktiven Lernmodulen. Begünstigt wurde das Projekt durch die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler der Realschule Gmund im Rahmen des Projekts „Digitale Schule der Zukunft“ über Tablets zum Lernen verfügen und den Umgang damit beherrschen.

Am Ende war – neben einem gehörigen Wissenszuwachs bei den Jugendlichen – große Zufriedenheit bei allen Beteiligten mit dem Projektverlauf zu vernehmen.

Der Dank gilt Florian Zibert vom Hotel Blyb und seinem Team für die Projektidee, der Realschule Tegernseer Tal für die Umsetzungsmöglichkeit in der Praxis und allen Studierenden in der Übung, welche durch ihre Ideen und ihr Engagement ein derart ansprechendes Ergebnis ermöglicht haben.

Presseberichterstattung: Merkur, Tegernseer Stimme

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9E der Realschule Tegernseer Tal

Im Hintergrund (vlnr): Tobias Schreiner (Schulleiter), Enrico Krug (Realschule, Geschichtslehrer), Dr. Moritz Pöllath (LMU München), Daniela Andre (LMU München), Dagmar Simperl (Realschule, Fachleitung Geschichte)

„Erst Himmler-Villa, jetzt Hotel“ – Exkursion an den Tegernsee

Am 18. Juni 2024 waren die Teilnehmer*innen der Übung „Schulprojekte zum lokalgeschichtlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit“ unter Leitung von Daniela Andre und Moritz Pöllath in Gmund am Tegernsee.

Dort waren sie zu Gast im Hotel Blyb, das vor rund einem Jahr eröffnet hat. Gleich am Eingang wird über die Geschichte des Gebäudes informiert: Zur NS-Zeit war die 1892 erbaute Villa Lindenfycht das Domizil von Heinrich Himmler und seiner Familie. Offensiv mit der Geschichte umzugehen, über die NS-Zeit am Tegernsee zu informieren und auch Forschung zu fördern, ist das erklärte Ziel der Hotelgründer um Florian Zibert.

Der NS-Vergangenheit wird hier ein kulturell vielfältiges, naturverbundenes und nachhaltiges Konzept entgegengesetzt, worüber Eventmanagerin Lara Yargiman auf dem interessanten Rundgang informierte. An das Haus Lindenfycht erinnert nur noch das „y“ im Namen Blyb – und die Linden auf dem weitläufigen Grundstück, sodass der Ort in keiner Weise Anziehung auf rechte Kreise ausübt, sondern im Gegenteil offene, integrative Kulturveranstaltungen für Hotelgäste und Tegernseer Öffentlichkeit der braunen Vergangenheit entgegensetzt.

Ziel der Übung, die in Kooperation mit der Realschule Gmund am Tegernsee stattfindet, ist es, Materialien und Arbeitsaufträge für einen Projekttag einer 9. Klasse bereitzustellen: Die Schülerinnen und Schüler werden sich sowohl mit der NS-Zeit in ihrem Heimatort als auch mit dem Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945 auseinandersetzen.

Lehrkräftefortbildung "Geschichtskultur im Unterricht -Erinnern an NS-Verfolgte" in Ingolstadt

„Die Entwicklung eines kritischen Geschichtsbewusstseins befähigt die Heranwachsenden, am geschichtskulturellen Diskurs der Gegenwart teilzuhaben.“ Die Geschichtskultur kommt in verschiedenen Zusammenhängen im Fachprofil Geschichte des LehrplanPLUS vor. Von besonderer Bedeutung ist sie, wenn ab dem nächsten Schuljahr der Lehrplan für die 11. Jgst. am Gymnasium „traditionelle und neue, insbesondere digitale Formen des Erinnerns an Holocaust bzw. Shoa, auch im öffentlichen Raum“ in den Blick nimmt.

Am 6. Juli 2023 fand in Kooperation mit dem Zentrum Stadtgeschichte Ingolstadt im dortigen Stadtmuseum, das auch das Stadtarchiv beherbergt, eine Lehrkräftefortbildung zum Thema "Geschichtskultur im Unterricht -

Erinnern an NS-Verfolgte" statt. Nach einer Einführung zur Geschichtskultur durch Daniela Andre wurden Möglichkeiten für Projekte vorgestellt: Dr. Kerstin Schwenke präsentierte die vielfältigen Angebote der

Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau, Lutz Tietmann ging auf Oral History und Dr. Martina Switalski auf Archivarbeit unter lokalhistorischem Bezug ein. Dabei wurden vielfältige Möglichkeiten der Arbeit mit

Schüler*innen in Kooperarion mit externen Partnern in der Geschichtsvermittlung aufgezeigt.

Vertieft wurden die Ideen durch Führungen durch das Stadtarchiv Ingolstadt sowie durch die Ingolstädter Innenstadt, wobei eine Schülerin des Reuchlin-Gymnasiums auf dem Rundgang Biographien jüdischer Schüler des Gymnasiums vorstellte.

In drei Workshops wurden Archivalien zur studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" aus dem Universitätsarchiv München, Archivalien zu jüdischen Opferbiographien im Stadtarchiv Ingolstadt sowie Comics und Graphic Novels für die schulische Bildungsarbeit präsentiert. Organisiert wurde die Fortbildung von Daniela Andre, abgeordnete Lehrkraft am Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History der LMU München, in

Zusammenarbeit mit den Regionalen Lehrerfortbildungen Oberbayern-West und -Ost. Sie fand in Kooperation mit dem Zentrum Stadtgeschichte Ingolstadt, dem Universitätsarchiv München sowie der KZ-Gedenkstätte Dachau statt.

Abgeordnete Lehrkraft OStRin Daniela Andre

Dr. Susanne Wanninger, Universitätsarchiv LMU

Das Programm zur Veranstaltung finden Sie hier als PDF Download: Geschichtskultur im Unterricht

Schülerbesuch von der FOS/BOS Freising

Am 11.07.2022 führte Daniela Andre ein Seminar der FOS/BOS Freising und ihre Geschichtslehrkraft Ulrike Korth durch die Uni.

Sie müssen im kommenden Schuljahr Seminararbeiten zum Rahmenthema "Unsere FOS/BOS: Eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage" schreiben. Nach Informationen zur Bibliotheksnutzung und zur Geschichte des Hauptgebäudes mit einem Zwischenstopp im Audimax ging es ins Historische Seminar. Dort gab es eine

Einführung in grundlegende Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, welche sie bei der Gestaltung ihrer Seminararbeit brauchen. Der Lehrstuhl wünscht viel Erfolg auf dem Weg zur allgemeinen Hochschulreife!

Lehrkräftefortbildung: Die Olympischen Spiele und das Olympia-Attentat 1972 in München: Vermittlung und Erinnerung

Am 30.06.2022, anlässlich des 50. Jahrestags der Olympischen Spiele in München: Organisiert wurde die Veranstaltung von den beiden abgeordneten Lehrkräften Daniela Andre (Lehrstuhl Didaktik der Geschichte und Public History) und Julia Treindl (Lehrstuhl Jüdische Geschichte und Kultur).

Im Jahre 2022 jährten sich die XX. Olympischen Sommerspiele in München zum 50. Mal. Die „heiteren Spiele“ wurden jedoch am 5. September 1972 erschüttert, als das palästinensische Terrorkommando „Schwarzer September“ ein Attentat auf die israelische Olympiamannschaft verübte, in dessen Verlauf elf israelische Sportler und ein bayerischer Polizist getötet wurden.

Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Führungen begaben wir uns auf die Spuren dieser Olympischen Spiele und vor allem des Olympia-Attentats. Dabei fragten wir danach, wie diese Themen Eingang in den Schulunterricht finden können: Lehrplanbezüge lassen sich beispielsweise in der Abgrenzung zu den Olympischen Spielen 1936, bei der Beschäftigung mit dem Ost-West-Konflikt und dem Nahostkonflikt herstellen.

Darüber hinaus birgt die Thematik aufgrund des lokalgeschichtlichen Zugriffs, des Gegenwartsbezugs sowie der geschichtskulturellen Relevanz großes Potenzial für das historische Lernen. Es wurden sowohl Einblicke in die politische Dimension der Erinnerungskultur gegeben als auch die Vermittlung im virtuellen Raum berücksichtigt.

Vortrage/Workshops/Projekte im Rahmen von GeschichtePLUSdigital

https://www.did.geschichte.uni-muenchen.de/geschichteplus/vortraege_workshops/index.html